Phänomen Troisgros: 3 Sterne in der 3. Generation

Wann beginnt sie, die Erfolgsgeschichte des auf seinen Tellern geschmackvollsten Bahnhofsrestaurants der Welt in der bis dahin unscheinbaren französischen Provinzstadt Roanne? 1968, als Christian Millau jubiliert, „ich habe das beste Restaurant der Welt gefunden“, und der Michelin Monate später den dritten Stern leuchten lässt (und, nebenbei bemerkt, ein Schweizer Gast namens Fredy Girardet aus Crissier nach dem Essen beschließt, nicht länger Kneipier bleiben, sondern Gourmetkoch werden zu wollen)? Oder schon 3 Jahre zuvor, als der Restaurantkritiker Robert J. Courtine unter seinem Pseudonym La Reynière in Le Monde den Parisern und dem Rest der kulinarischen Welt aus dem Lokal meldet: „Endlich ein intelligenter Lachs!“ Er meint dessen nicht durchgebratenen, sondern rosé als zartes Schnitzel servierten Lachs, in dessen nicht mit Stärke gebundener Sauce die Säure von Sauerampfer das Fett des Fisches ausgleicht? Oder beginnt sie, so ganz unspektakulär, bereits 1930, als Jean-Baptiste Troisgros und seine Frau Marie ihr Café des Négociants in Chalon-sur-Saône aufgeben und das Hôtel des Platanes gegenüber dem Bahnhof Roanne übernehmen?

Sie kocht, er macht den Service und kümmert sich um den Keller voller Burgunder. Es gibt regionale, gutbürgerliche Gerichte, zum Erstaunen der Gäste ohne überflüssige Beilagen und wiederkehrende Mehlschwitze auf dem Teller angerichtet und nicht mehr von Kellnern am Tisch vorgelegt – und wer junge Rotweine bestellt, bekommt sie kühl eingeschenkt. Mit solch Ungewöhnlichem hat das Haus nach 5 Jahren einen guten Ruf in der Stadt und bei Handelsreisenden der Textilindustrie, die vor Nazis geflohene Juden aufbauten. Das Anwesen kann renoviert werden und heißt fortan Hôtel Moderne.

Für die kulinarische Moderne schickt der weltoffene Vater Jean-Baptiste Troisgros seine ungleichen Söhne, den schlanken, scheuen, eher pessimistischen Jean und den korpulenten, schlagfertig witzigen, lebensfrohen Pierre, nach der Kochlehre zu renommiertesten Adressen. Als sie sich gemeinsam im Pariser Lucas-Carton beim legendären Gaston Richard fortbilden, schließen sie Freundschaft mit einem anderen lernwilligen Jungkoch: Paul Bocuse. Den treffen sie anschließend beim größten damaligen Chef wieder, bei Fernand Point in der Pyramide in Vienne. 1954 kehren die Brüder heim und beginnen das umzusetzen, was sie bei den großen Meistern gelernt haben. Sie tun es in aller Bescheidenheit ohne missionarischen Eifer, ohne für Roanne zu teure kostspielige Luxusprodukte, aber mit bestem Handwerk. 1956 bekommen sie den ersten Stern im Michelin und bleiben ein Stammlokal für die Einheimischen, gewinnen aber peu à peu Gäste, die auf der Autoroute 7 von Paris an die Côte d‘Azur oder retour Rast machen, so wie in Vienne, Valence oder Lyons Bocuse-Vorort. Sie bleiben bei aller Hinwendung zur haute cuisine atmosphärisch ein ganz normales französisches Restaurant und erreichen vermutlich deshalb mit ihrem konsequent durchdachtem Küchenmix aus veredelter Rustikalität, grandioser Schlichtheit und unprätentiösem Raffinement erst 1965 den zweiten Stern. Als dann der dritte erstrahlt, haben die Brüder neben ihrem Lachs noch zwei weitere Signature Dishes (die Krammetsvogelmousse mit Wacholder auf Weißbrotkrüstchen und das getrüffelte Gemüsemosaik auf geschmolzenen Tomaten) und legen wie bei dem Rührei mit fast rohem Seeigelfleisch, den mit juvenilen ganzen Knoblauchzehen gebratenen Täubchen oder dem Côte de Bœuf mit Rindermark an Fleurie keinen Wert auf die von anderen großen Kollegen demonstrierte Eleganz, Kreativität oder Show. Sie imponieren nur damit, das ganz Normale außergewöhnlich gut zu bieten – und das in aller Gastfreundlichkeit und entspannten Atmosphäre.

Als sich ihr Vater beim beginnenden Ruhm seiner Söhne zufrieden aus dem Familienbetrieb bleibenden Geschäft zurückzieht, gibt er ihnen nur einen Rat im damals kreditgünstigen Frankreich: Sie sollen so viel Geld wie möglich aufnehmen, um voranzukommen. Das beherzigen sie erst 1976, als sie groß umbauen und sich eine geradezu pompöse, aber ebenso durchdachte wie technisierte und arbeitnehmerfreundliche Küche gönnen, mit der sie gerne ihre Gäste und professionell die Kollegen beeindrucken.

Das tun sie stets ohne eine PR-Fanfare. Sie sind Pioniere der Sous-vide Garung, Pierre erkundet 1967 intensiv Japan, bringt der französischen Gastronomie allerlei Unbekanntes mit (kandierten Ingwer, Reisessig, Sojasauce, Wasabi, Yuzu) und macht auf fernköstlichen Umgang mit den Fischen und dem Würzen aufmerksam. Sie schulen die späteren Dreisterneköche Elena Arzak, Pascal Barbot, Andre Chiang, Marc Haeberlin, Bernard Loiseau, Jean Michel Lorain, Gualtiero Marchesi, Guy Martin, Gérald Passédat sowie Guy Savoy und beschränken ihre Geschäftstüchtigkeit auf Fertigsaucen von provenzalisch bis asiatisch für die Supermarktkette Casino. Einer von beiden ist immer im Haus, nur ein einziges Mahl lassen sie ihre Küche und Gäste allein: Als Kumpel Bocuse 1975 in Paris von Staatspräsident Giscard d‘ Estaing zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen wird und sie ihren emblematischen Lachs zum Galamenü beisteuern. Ansonsten vermeiden sie, auf Events oder bei Gastspielen auswärts aufzukochen. Jean verliert schon beim ersten Engagement die Lust daran. Gemeinsam mit Bocuse für eine Mittelmeerkreuzfahrt der „Theodor Herzl“ engagiert, kochen sie, da nicht alle Passagiere jüdischen Glaubens sind, halb koscher und halb normal. So bereitet Jean eine Pastete in Blätterteig auch mit Schweinefleisch. Danach kommt ein empörter Rabbi in die Kombüse, erklärt den Ofen und die gesamte Kücheneinrichtung für unrein, lässt alle Teller und Bestecke der Pastete über Bord gehen und betet die Küche wieder rein.

Als Jean 1983 völlig überraschend nach einem sonntäglichen Tennisspiel stirbt, holt Bruder Pierre seinen bei Girardet und Guérard, in der Münchner Aubergine sowie im Chez Panisse in Berkeley bei der Farm-to-Table-Prophetin Alice Waters gestählten Sohn Michel von dessen Welterkundung heim an seine Seite. Der übernimmt 1996 vom Vater, zügelt ziemlich schnell seine Kreativität à la Krustentier-Multicolor oder Bienenwaben mit Kaviar und Mimosen-Ei und bewahrt den Ruhm und dritten Stern des Hauses. 2017 zieht das Maison Troisgros nach dreijährigen Bau- und Einrichtungsarbeiten in die 10 Autominuten von Roanne entfernte Domaine Ouches, ein 17 Hektar umfassendes herrschaftliches, italophil wirkendes Anwesen zum Seele baumeln lassen. Dieses Frühjahr übergibt Michel, 64, an seinen bereits die Küche führenden Sohn César, 36, der u.a. bei den Roca-Brüdern in Girona und Thomas Keller in Kalifornien aufgegabelt hat, was dem Michelin bei der 3. Generation Troisgros nach 3 Sternen schmeckt. Auch er hat wie Großvater Pierre einen Bruder an seiner Seite, den Japanfan Léo, 29, nach seiner Zeit bei Guy Savoy in Paris sowie im Berliner Lorenz Adlon und in Tokio nun Saucier im familiären Gesamtkunstwerk.

PS: Neben ihrem Zentrum in Ouches führen die Troigros‘ im alten Stammhaus in Roanne das Le Central (als Café, Bistro und Feinkostgeschäft) sowie die Auberge Colline du Colombier in idyllischer Ruhe beim 30 km entfernten südburgundischen Dörfchen Iguerande.

Paul Bocuse machte das New Yorker Dessert in Lyon weltbekannt

Zur Erfindung der Crème brûlée, des weltbekanntesten Desserts, gibt’s zwei Versionen. Die eine hat den Charme dieses Douceurs, denn sie wurde von den Spezis Sirio Maccioni und Paul Bocuse erzählt, zwei Bonvivants mit reichlich Schalk im Nacken. Bei einem Essen mit seinem Jugendfreund König Juan Carlos von Spanien im Restaurant Le Goût d’Avignon in Barcelona fand Maccioni 1982 die servierte Crema Catalana zu eihaltig und die Zuckerkruste, die mit einem kleinen silbernen Hammer zerschlagen wurde, zu dick. Daheim bat er Ehefrau Egidiana, eine begabte Köchin, das Rezept zu verbessern – und ließ es dann in seinem Restaurant servieren, dem New Yorker Promi-Lokal Le Cirque. Das Ergebnis gefiel Paul Bocuse beim nächsten New York-Besuch so gut, dass er es daheim als Crème brûlée Sirio auf seine Karte setzte – und dadurch weltbekannt werden ließ.

Die andere Version ist prosaischer. Le Cirque-Küchenchef Alain Sailhac kreierte Crème brulée, als er sich nach einem Spanien-Urlaub eine leichtere Version der traditionell sehr reichhaltigen und dick verkrusteten Crema Catalana überlegte. Für die ersetzte er den mit Zimt und Zitrone aromatisierten Vanillepudding durch Eigelb und Sahne mit Vanillearoma. Der Rest der ersten Version – das Jahr 1982 und die Aktion von Bocuse – sind amtlich.

Bocuse fand auch noch Gefallen an Anderem aus der Sailhac-Küche, z.B. dessen Champvallon, einem rustikalen und entsprechend herzhaft gewürzten Lamm-Kartoffel-Gratin. Aber bekannt machte sich Sailhac, der mit dem Rad zur Arbeit fuhr, durch blaue Hawaii-Garnelen, neuseeländische Stachelbeeren, Meerfenchel von der französischen Küste, Steinpilze aus Italien und Jakobsmuscheln in der Schale von Maine, die er in Sirio Maccionis Clubhaus für die Mächtigen und Fabelhaften kochte. Auch König Juan Carlos kam und sprach ihn mit „Chef Sailhac“ an, bis der bat, „nennen Sie mich Alain“, woraufhin Seine Majestät gebot: „Dann nenn mich einfach Juan Carlos“. Dem Ex-Präsidenten Richard Nixon, der hier bei gefüllter Seezunge von seinem Comeback schwadronierte und von dem Fisch schwärmte, widmete er die Sole Richard Nixon.

Der während des Krieges unter deutscher Besatzung bitterarm im südfranzösischen Millau aufgewachsene Sohn eines Handschuhmachers kam 1965 nach Jobs auf Ferieninseln und Kreuzfahrtschiffen in New York und kochte sich hoch. 1977 erhielt er im Le Cygne als einer der ersten Köche die 4 Sterne der New York Times und Mimi Sheraton begründete die Höchstnote: „Dies ist ein Restaurant, in dem selbst die einfachste und banalste Menüauswahl erstklassig behandelt wird… Es bietet die beste französische Haute Cuisine der Stadt.“ 10 Wochen später feuerten ihn die Eigentümer für einen Nachfolger, der seinen Job für einen Bruchteil des Gehalts erledigen könne. Er ging zurück nach Frankreich und ließ sich im Jahr drauf von seinem Freund und Landsmann André Soltner, dem Star der New Yorker Köche, an Maccioni vermitteln.

Dessen Le Cirque war für seine Spaghetti alla Primavera berühmt und auch für exilierte Königsfamilien, die Kaviar aus Eisblöcken löffelten, sowie Filmstars beim Hummersalat. Sailhac, damals 42, bewältigte sofort einen aberwitzigen Arbeitsrhythmus: 600 Gedecke pro Tag, sechsmal die Woche, eine absurd große Standardkarte mit zusätzlichen 8 bis 10 Tagesgerichten. Maccioni dankte es u.a. mit vervierfachtem Trüffelbudget. Trotzdem hob Sailhac, der schon damals mit Soja und Ingwer aromatisierte, nie ab und blieb bei seinen Motti, möglichst nichts wegzuwerfen und dem Gast jeden Sonderwunsch zu erfüllen – ob russische Lachspastete Kulebjak oder Kalbsnieren in Senfsauce.

Eine Schwäche offenbarte der Franzose, als ihn Maccioni 1986 mit Stammgast Ivana Trump bekanntmachte. Sie wollte und brachte es hin, dass er am nächsten Tag als kulinarischer Direktor in Donald Trumps Hotel Plaza anfing. (Sein Nachfolger wurde Daniel Boulud.) Am Ende dieser Episode, in der Sailhac die Trumps nicht zu verstehen schien, resümierte er knapp: „Sie waren sehr, sehr großzügig zu mir, aber es war sehr unangenehm.“ 1991 wurde er Rektor des French Culinary Institute in New York, das sich später in International Culinary Center umbenannte, und lehrte beispielsweise: „Auch Salat kann so gut sein, wenn er ganz leicht in einem Tropfen Öl mit Salz gegart wird.“ Letzte Woche starb er mit 86.

Foto: The International Culinary Center in New York

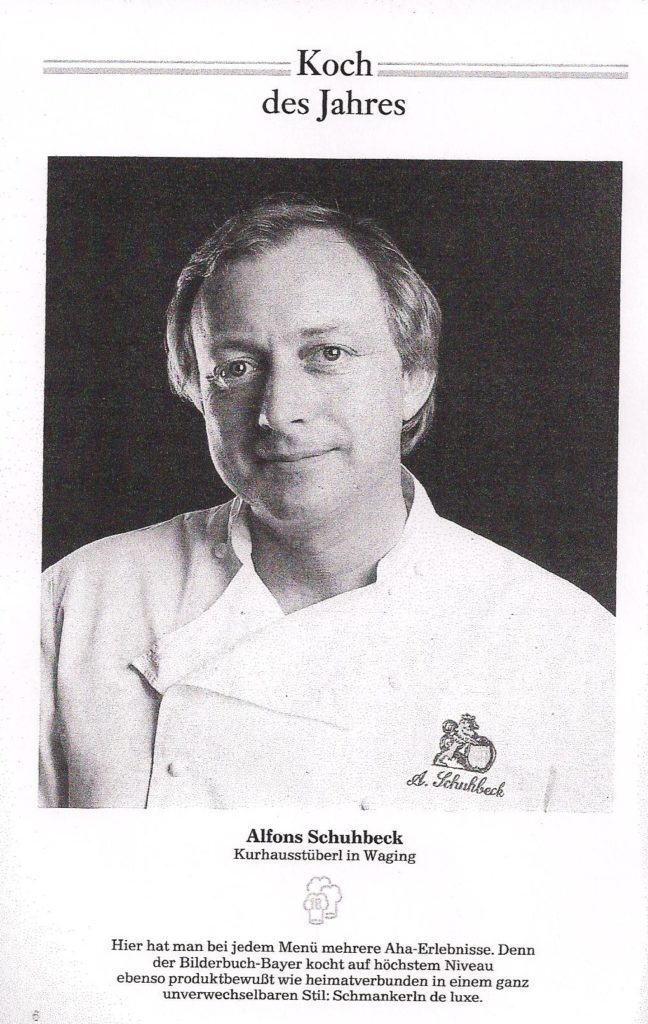

Wie Alfons Schuhbeck ein Starkoch wurde

1991 porträtiert ihn als erstes bundesweit bekanntes Medium der Playboy: „Der Star-Koch, der überall Dampf macht, in allen Töpfen rührt und mit Freude Nachschlag serviert.“ Danach blieb kaum etwas Schmeichelhaftes ungedruckt. Bild: „Er gehört zu München wie der FC Bayern und das Oktoberfest.“ Frankfurter Allgemeine: „Alfons Schuhbeck ist nicht nur der bekannteste deutsche Fernsehkoch, sondern Inbegriff und Idealbild dieser ganz besonderen Profession. Seit Jahrzehnten sendet er auf allen Kanälen, macht Generationen von Zuschauern vor allem die Welt der Gewürze und die Küche seiner bayerischen Heimat schmackhaft, fehlt bei kaum einem Showkochen und ist mit seinem rustikalen Charme, seinem lakonisch bärbeißigen Witz und seinem enzyklopädischen Wissen oft der Mittelpunkt der Veranstaltung – ein geborener Entertainer, dem es aber im Gegensatz zu vielen seiner Bildschirmkollegen nie um bloße Unterhaltung geht, weil ihm die gute Küche eine Herzens- und Missionsangelegenheit ist.“ Süddeutsche Zeitung: „Alfons Schuhbeck ist längst ein Gesamtkunstwerk.“

Das begann als Hausmannskost. Blut- und Leberwurst auf Apfel-Sauerkraut ist das erste Gericht, das Alfons Schuhbeck am 15. Juni 1980 an seinem ersten Arbeitstag als Küchenchef zubereitet. Das mit Apfelstücken aromatisierte Kraut gefällt ihm, die Würste findet er derb statt deftig, zu fettig und zu groß. Sie sind nicht hausgemacht, sondern von einem Großmetzger geliefert. Als er den Teller anrichtet, ist ihm bereits klar, wie er die Wurst und das Kraut g’schmackiger hinbekommt. Die Hausmannskost soll eine Delikatesse werden.

Der ehrgeizige Schuhbeck steht am Herd des „Kurhauses“ im oberbayerischen Waging am See. Den Ort, 30 km von Salzburg und 110 von München entfernt, kennt kaum jemand. Den Koch kennen noch weniger. Doch er hat das Rüstzeug für eine glänzende Zukunft.

Mit 17 Jahren, als er noch Alfons Karg heißt, als gelernter Fernmeldetechniker bei seinen Eltern in Haslach bei Traunstein lebt und nach Feierabend in der Hobby-Band „Die Scalas“ Gitarre spielt, lernt er Sebastian Schuhbeck kennen, den Inhaber des Waginger „Kurhauses“. Die Amateurmusiker dürfen in dessen Saal zum Tanz aufspielen, weil eine Profi-Band ganz kurzfristig ausfällt – ein Auftritt vor dem Riesenpublikum von 800 Leuten. In der Pause schicken die Scalas ihren Gitarristen, der schon damals nicht maulfaul war, zu Schuhbeck, um die Gage abzuholen. Der Blondschopf nimmt all seinen Mut zusammen und fragt: Herr Schuhbeck, können Sie uns nicht öfter engagieren? Ich brauche nämlich Kohle, weil ich einen Haufen Schulden habe. Ich muss über 5000 Mark für eine Musikanlage abzahlen. Schuhbeck schimpfte: Bist du verrückt, wie kannst du nur so viele Schulden machen. Ruf mich morgen an.

Der alte Herr redet ihm am nächsten Tag ins Gewissen, findet Gefallen an dem ausgeschlafenen Kerlchen und beginnt, sich für dessen Fähigkeiten und Talente zu interessieren. Bald darauf bietet der ledige und kinderlose Schuhbeck dem unzufriedenen, weil technisch unbegabten Techniker an: Du hörst beim Fernmeldeamt und mit dem Musik machen auf und fängst bei mir als Schankkellner an. Wenn Du Dich gut machst, kannst Du eines Tages meinen Betrieb übernehmen.

Der besteht aus dem Kurhaus mit Wirtshaus, Saal, Biergarten und angeschlossenem Campingplatz, dem größten in Oberbayern. Der schon damals mit Optimismus und Mut gesegnete Alfons will es wagen und redet mit seinen Eltern. Sein Vater, ein Busfahrer, der für seinen Sohn nur bei der Post oder Bahn eine sichere berufliche Zukunft sieht, fällt aus allen Wolken. Schließlich darf der Sohn selbst entscheiden.

Er fängt an zu kellnern und erfährt, dass die Woche mehr als fünf Arbeitstage und der Tag mehr als acht Arbeitsstunden haben kann. Er macht das ein paar Monate und muss dann als Parkplatzwächter aushelfen. Nach einem halben Jahr darf er auf die Hotelfachschule in Bad Reichenhall, die Kochlaufbahn einschlagen und seinen Küchenmeister machen. Er kocht im „Bürgerbräu“ in Reichenhall und geht zur Fortbildung nach Salzburg, Genf, Paris und London. Zwischen den beiden letzten Stationen erleidet sein Mentor Schuhbeck einen Herzkrampf, lässt Alfons ans Krankenbett kommen und eröffnet ihm: Wenn ich heute sterben würde, gehst Du leer aus. Ich muss Dich adoptieren. Seine Mutter weint, Alfons wird Universalerbe.

Aus London zurück, weiß er, was er will und geht in die letzte Ausbildungsrunde: nach München in die bekannten Restaurants Käfer, Dallmayr, Schwarzwälder, Walterspiel und Aubergine, wo er sich beim genialen Eckart Witzigmann einen effektvollen kurzen Feinschliff holt. Mit 30 beginnt Schuhbeck in Waging. Er kocht so auffallend gut, dass der sieben Dörfer weiter in St. Georgen lebende Journalist, Sach- und Kochbuchautor Ulrich Klever auf ihn aufmerksam wird. Der aus der ZDF-Sendung „Drehscheibe“ als einer der ersten Fernsehköche bekannte Klever bittet Schuhbeck, die Gäste seines Sommerfestes zu bekochen. Darunter sind sehr viele Münchner Medienmenschen, denen sich der unbekannte Waginger Koch mit bayerischem Witz und überraschender Weltläufigkeit bekannt macht. Klever hilft mit ein paar zündenden Ideen – und Schuhbeck entfacht ein bis heute loderndes PR-Feuer. Als Brandherd bereichert er die Kurhaus-Gastronomie um ein elegantes, aber nicht unbayerisches Kurhausstüberl für Gourmetküche. Gleichzeitig installiert er für die Camper ein paar Imbissstände, an denen im ersten Sommer allein sieben Tonnen Pommes frites gefuttert werden.

1983 setzt er neben Hummersalat, St-Pierre mit Meeralgen oder Bresse-Taube erstmals ein regionales Menü auf die Karte, in dem das Amuse-bouche als Mogntratzerl, die Suppe als Gangerl und die Pflaumenvariation als Allerhand von der Zwetschge stehen. Saftige Suizn (Sülzen), gebratene Fische aus dem Waginger See auf zartlindem Gurkengemüse oder Sauerkrautreiberdatschi, gefüllte Kalbsbrust, leichter, aber angenehm pikanter Krautsalat, köstlich aromatische Anten (Enten) mit Brezenknödel sowie knuspriger Semmelrahmstrudel mit Birneneis machen Waging zum Wallfahrtsort all derer, die der kulinarischen Allerweltsmode entfliehen wollten. Die mehr oder weniger altbairischen Gerichte sind nach den Prinzipien der modernen Küche rezeptiert: entschlackt, leicht und bekömmlich zubereitet, appetitlich angerichtet, aber stets das Gegenteil von Ikebana auf dem Teller. Schuhbeck verwendet so viele Produkte aus der Region wie möglich und reaktiviert alte Zubereitungsmethoden wie Pökeln, Räuchern und Marinieren. Er beginnt, Bayerns Neue Küche zu etablieren und löst, da ihm Köche in anderen Regionen nacheifern, die Renaissance der deutschen Regionalküche aus.

Ende 1983 lässt der Michelin einen Stern über Waging aufgehen. Dessen Testessen verläuft kurios:

Im Frühjahr 1983 kommen eines Tages sieben Gäste im Bus. Sie haben einen Tisch reserviert. Hinter ihnen geht jemand her, der sich an einen anderen Tisch setzt. Schuhbeck hält ihn für den Chauffeur und sagt ihm: Ich koch’ Dir was, das zahlen die mit. Er sagt: Ich mag nur drei Gänge. Schuhbeck: Ich koch’ ein ganzes Menü, dann iss das auch. Er: Nein ich will nur drei Gänge. Schuhbeck geht und denkt sich: ein komischer Vogel – und kocht für ihn mit. Am Ende des Menüs bittet ihn der Gast zu sich: Ich möchte zahlen. Schuhbeck: Wieso? Das zahlen doch die anderen da drüben. Der Gast: Ich gehöre nicht zu denen. Schuhbeck: Wieso, Sie sind doch deren Chauffeur. Er: Nein, ich bin kein Chauffeur, ich bin Tester vom Michelin.

Der Stern katapultiert Schuhbeck in die Phalanx der bundesweit bekannten Köche. Gleichwohl bleibt er sich selbst treu. Mittags bekommen 1000 bis 2000 Camping-Urlauber Schnitzel, Schweinsbraten und Bratwurst, nachmittags gibt’s Kaffee und Kuchen auf der Terrasse des Zweitrestaurants „Nudelschüssel“, in der abends wie im Saal reelle Hausmannskost serviert wird, während im Biergarten auch noch eine Beachparty steigt.

Das Altbayerische in moderner Leichtigkeit lockt auch die Prominenz. Arnold Schwarzenegger wird sein Freund und Bodybuilding-Trainingspartner, Kaiser Franz Beckenbauer kommt ebenso gern wie der Salzburger-Festspiel-Gast Ted Kennedy. Und der Nato-Generalsekretär Manfred Wörner klopft am Montag, dem freien Tag des Kurhausstüberls, freundlich an, und fragt, ob ausnahmsweise für ihn etwas gekocht werden könne. Schwarzenegger und Kennedy öffnen Schuhbeck die Türen des Weißen Hauses in Washington, wo er Präsident Bush sen. und dessen illustre Gäste bekocht. Solche Einladungen, die ihn später auch zum Kanzler Schröder und Kreml-Herrn Putin führen, nimmt der burschikose Bayer locker, denn er kennt keine Hemmungen und spricht leidlich Englisch.

Der Ruhm, rasch in aller Munde zu sein, macht den Schmankerl-Kini nicht übermütig, er dreht weiterhin seine Runden durchs Kurhausstüberl, um aus dem Haferl einen Nachschlag Sauce anzubieten – und wirkt dabei wie seine Landsleute und Freunde Thomas Gottschalk und Franz Beckenbauer stets so, als hätten die Bayern den Charme erfunden.

Dass er sich wie kein zweiter deutscher Koch um die Verfeinerung und Popularisierung regionaler Küche verdient macht, zahlt sich aus: Er hat seinen TV-Auftritt bei „Essen wie Gott in Deutschland“, der Gault Millau kürt ihn zum „Koch des Jahres“, der Stern druckt eine 30teilige Serie über Schuhbecks revitalisierte deutsche Spezialitäten. Die Popularität bringt ihm so viele Fernseh- und Veranstaltungsauftritte, Party- und Werbeaufträge ein, dass er seine Termine nur noch per Hubschrauber schafft.

Seinen wirtschaftlichen Erfolg beflügelt, dass er – ungewöhnlich für deutsche Köche – unternehmerisch denken und mehrere Geschäftszweige mit entsprechend vielen Mitarbeitern managen kann. Einiges Rüstzeug dafür bekommt er bei Amerikanern mit. Als er in den Anfangsjahren mal Krach mit seinem Adoptivvater hat, schmeißt er in Waging hin und heuert als Küchenchef in einem Ferienhotel der US-Army am Chiemsee an. Er übernimmt die Küche bei einem Jahresminus von 300.000 $ und verlässt sie nach knapp zwei Jahren mit 200.000 $ plus. Der (auch) fürs Hotel zuständige General, der den Dienst quittiert, überredet den managementtüchtigen Koch, mit ihm nach New York zu gehen und dort gemeinsam Gastronomisches aufzuziehen. Doch der Offizier stirbt unerwartet, und der Ziehvater holt den verlorenen Sohn heim nach Waging, wo der seinen Ruhm mehrt – und seinen Kontostand, sodass er 1994 bei einem Anlagebetrüger einen hohen einstelligen Millionenbetrag einbüßen kann.

Alfons Schuhbecks Erfolg wird oft beschrieben, aber selten so schön erklärt wie vom früheren Gourmet-Herausgeber Johann Willsberger: Das Piano, wie der Herd großer Küchenchefs in Frankreich verklärend genannt wird, hat weiße und schwarze Tasten. Viele Köche spielen bloß die weißen, genauso viele lediglich die schwarzen, nur die Großen beherrschen beide Farben virtuos. Und unter denen gibt’s immer wieder Kochkünstler, die durch eine ganz eigene Klangfarbe auffallen. Zu ihnen zählt Schuhbeck, der so aufspielt, als habe sein Klavier auch weißblaue Tasten.

2003 zieht er – nach langer Abwägung der Standortvor- und Nachteile – aus wirtschaftlichen und privaten Gründen nach München, wo er ungleich größere Entfaltungsmöglichkeiten hat. Die Wonnen von Waging werden nun zum Pläsier am Platzl, direkt neben dem Hofbräuhaus. Sein Restaurant heißt zwar auf Wunsch des Südtiroler Vermieters „Schuhbecks in den Südtiroler Stuben“, aber der Küchenstil bleibt bayerisch, bereichert um den Blick gen Süden. Gäste, die von sich sagen können, die ganze kulinarische Welt zu kennen (soweit man das überhaupt kann), sitzen hier wie vorher in Waging glückselig bei Milchferkelscheiben, die auf einer mit Blutwurst bestrichenen dünnen, gebratenen Graubrotscheibe liegen und mit Kalbskopfkrusteln bestreut sind, oder bei butterzarter Kalbshaxe mit geschmorten Kartoffeln – und genießen den gewiss nicht mondänen, aber gleichwohl außergewöhnlichen Charme einer Küche, die dem schlichten, aber ergreifenden Motto folgt: Es gibt nix Besseres als was Guats.

Andere Gäste animiert, dass Schuhbeck bei Gottschalk vor 14 Millionen „Wetten dass“-Zuschauern den Namen seines Restaurants bekanntmachen darf, dass er beim Bayerischen Rundfunk unüberhörbar und bildschirmfüllend wirkt, dass er Leib- und Magenkoch des FC Bayern München ist, dass er bei „Kerners Köchen“, „Lanz kocht“ und der „Küchenschlacht“ auftritt, wo er mit Johann Lafer die Minderheitsfraktion der gestandenen Profis anführt, und dass er (mittlerweile 75) eigene Bücher aufstapeln kann. „Meine Küche der Gewürze“ wird 2009 das erfolgreichste Kochbuch des Jahres.

Er betreibt am Platzl neben seinem Restaurant auch noch Kochschule, Partyservice und Catering, führt einen Eissalon, einen Schokoladen- und Gewürzladen und bittet ins Bistro Orlando und dessen Bar. Soviel Aktivität wird ihm in manchen Medien gern als gierige Geschäftigkeit angekreidet. Doch der bedurfte es nicht einmal. Der Besitzer des Gebäudekomplexes bot ihm die meisten Locations günstig an, weil er sie gemäß städtischer Vorschriften gastronomisch nützen muss und lieber mit einem Schuhbeck als einem halben Dutzend verschiedener Wirte und Pächter zu tun haben will.

Dass sich der Workaholic Alfons Schuhbeck, der keine Freizeit und keine Ferien kennt, der nicht stillsitzen und innehalten kann, der immer ein Handy braucht und ständig Gas geben muss, nicht totgearbeitet hat, liegt an Dreierlei: Er ist bodenständig gescheit, denkt vorausschauend und bleibt unerschütterlicher Optimist.

Foto: © Schuhbeck

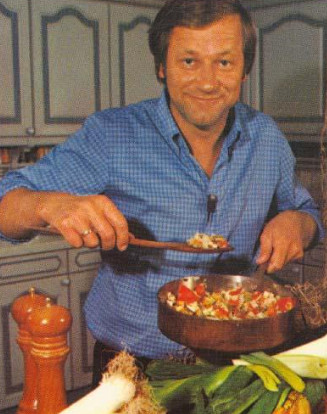

Vor 50 Jahren holte das deutsche Fernsehen den ersten Profikoch

Ein paar Tage vor den Olympischen Spielen 1972 sprach nach einem feucht-fröhlichen Hummeressen im Drehrestaurant des Münchner Olympiaturms zu später Stunde ein Herr den Koch Max Inzinger an, stellte sich als Karl Heinz Rudolph, stellvertretender Chefredakteur und Redaktionsleiter Aktuelles des ZDF vor, und fragte: „Möchten Sie so ein kulinarisches Spektakel nicht auch mal im Fernsehen machen? So stelle ich mir Fernsehkochen vor und so werden Sie Karriere machen.“ Inzinger, der sonst im elterlichen „Sonnenbichel“ in Ruhpolding kochte, nahm an, aber das Angebot aufgrund des reichlichen Alkoholgenusses nicht ernst.

Etwa 3 Monate später bekam er einen Brief von Oldwig Jancke, Redaktionsleiter der ZDF-Vorabendsendung Drehscheibe und im August mit seinem Vorgesetzten Rudolph beim Hummeressen: Man warte auf die zugesagten Ideen für das Kochen in der Drehscheibe.“ Der überraschte 27-jährige Inzinger konzipierte: Keine Haute cuisine wie in den gerade von sich Reden machenden Lokalen der Gourmetköche Eckart Witzigmann, Gebrüder Müller, Otto Koch etc.); Kochen nicht als Kunst, sondern Erlebnis; frische und gesunde Zutaten, denn nach der kalorien- und fettreichen Küche der Nachkriegsjahre bräche die Zeit für Fitness und Gesundheit an. Er wolle das Publikum nicht durch optische Professionalität verschrecken, sondern in lässigem Outfit eines Hobbykochs in buntem Hemd oder T-Shirt und Jeans auftreten, dazu als Eyecatcher ein buntes bayerisches Schnupftuch um den Hals. Und er möchte die Natur in die Sendung bringen: im reißenden Bach, auf einer Waldlichtung oder im Schnee auf der Alm stehen, wenn’s um Forellen, Pilze oder Jagertee geht.

Dass die Fernsehleute ihn angesprochen hatten, lag weniger an der Würdigung seiner beruflichen Fähigkeiten (obwohl er die beste Gesellenprüfung seines Jahrgangs geschafft und dafür einen Bayerischen Staatspreis bekommen hatte), sondern vor allem an der Begabung für seinen Nebenjob als Kommunikationsdirektor im Ruhpoldinger Tourismusbüro. Er inszenierte beispielsweise die feierliche Eröffnung des Wellenhallenbades mit hübschen Mädchen aus München, die sich ihre Bikinioberteilchen von der ersten Welle wegspülen ließen. Schlagzeile am nächsten Morgen in der der Bild am Sonntag: „Oben-ohne-Skandal im ersten Wellenhallenbad der Alpen!“ Und weil auch so ein attraktiver Ort im Tourismusmarkt regelmäßig Medienpräsenz braucht, gründete Inzinger mit Spezerln den Weltverband der Strapsfreunde, dem es um „Romantik in der Liebe“, die „gesunde Erotik“ und den „Kampf gegen die Pornografie“ ging. Vom Kurdirektor und Bürgermeister bis zum beflissenen Journalismus und dem Leiter des Aktuellen Sportstudios im ZDF (das viel in der Wintersportgegend zu tun hatte) war man begeistert. Für den ersten Weltkongress, auf Rosenmontag terminiert, engagierte Inzinger über den Studentenschnelldienst in München 70 junge Leute aus 70 Ländern als Delegierte, die nach einstudiertem Palaver ihren Präsidenten wählen sollten. Für dieses Amt gewann Inzinger dank seiner Kontakte zum ZDF-Sport einen (auch) für jeden Spaß zu habenden Schweizer namens Joseph S. Blatter, der für die Zeitmessung bei der Eisschnelllauf-WM im Nachbarort Inzell und später als Präsident der Fifa für den Weltfußballs zuständig war. Die Presseresonanz reichte bis in die New York Times.

Der Jux-Präsident arbeitete bei der Schweizer Uhrenfirma Longines, die dank ihres technischen Vorsprungs für die Olympischen Spiele 1972 in München verpflichtet war und dafür PR-Arbeit leisten musste. Denn nicht alle Sportverbände akzeptierten bei ihren internationalen Großereignissen den Einsatz der Longines-Techniker, sondern ließen das System der Schweizer von ihren eigenen Funktionären bedienen, was zu Pannen führte, die dann Longines angelastet wurden. Blatter vermittelte den PR-begabten Gaudiburschen Inzinger ins PR-Team des Unternehmens. Der inszenierte vor Olympia-Beginn, um der Sportpresse die Vorzüglichkeit von Longines zu veranschaulichen, im Drehrestaurant des Olympiaturms das für ihn schicksalhafte Hummeressen als Infotainment: Show mit Hummerwettfiletieren durch bekannte Sportjournalisten und der Bewertung per Promijury bei Anwendung der Präzision, Anzeigetechnik und Geschwindigkeit der Longines-Sportzeitmessung. Damit kam Inzinger ebenso gut an wie danach mit seinen Vorschlägen für die Drehscheibe.

Als er damals vor 50 Jahren fürs Fernsehkochen engagiert wurde, war das schon 35 Jahre lang ein Thema. Im Januar 1937 stand der französische Koch Xavier Marcel Boulestrine im Testprogramm der BBC für Cooks Night Out am Herd. Es gilt als erstes TV-Kochformat der Welt und begründete die globale Führungsrolle der Briten in diesem Metier; nicht nur in Deutschland basiert der Großteil der erfolgreichsten Kochsendungen auf britischen Vorlagen.

8 Wochen nach Sendebeginn der ARD bat der mäßig erfolgreiche, als Koch inszenierte Schauspieler Clemens Wilmenrod 1953 am Freitagabend „Bitte in zehn Minuten zu Tisch“ und gaukelte den Zuschauern die gemeine Bulette als arabisches Reiterfleisch und das panierte Schnitzel als venezianischen Weihnachtsschmaus vor, empörte eine kleine Minderheit des Publikums mit Ketchup und Dosengemüse und verärgerte den Sender mit seiner Schleichwerbung für Bosch-Kühlschränke oder Rumtopf – ab 1957 durfte der Erfinder des Toast Hawai nur noch einmal im Monat vor die Kamera, ein halbes Jahr später nur noch nachmittags, bis 1964.

In der DDR gab’s ab 1958 „Der Fernsehkoch empfiehlt…“, im (1963 gegründeten) ZDF ab 1967 den oberbayerischen Journalisten Ulrich Klever, der sehr viel von Hunden verstand und seine Gerichte gern mit Haarspray telegener aussehen ließ (und später die Begabung eines gewissen Alfons Schuhbeck erkannte und ihn dem Bayerischen Fernsehen empfahl). Klevers Nachfolger Inzinger brachte es dann bis 1982 mittwochs bei gefüllten Poulardenbrüstchen und würzigem Eisbein, Weintraubentorte und gebackenem Vanilleeis auf 9 bis 11 Millionen Zuschauer, 500 Mark Honorar und Hunderttausende von Rezeptanforderungen pro Sendung. An seine TV-Popularität kam ab 1984 Johann Lafer mit seinem österreichischen Skilehrercharme heran.

„Ebenso wie Wilmenrod hat Inzinger alle geprägt, die nach ihm vor der Kamera um die Quote bruzzelten… Die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehkoch-Urahnen waren frühe Vorreiter eines Trends, der inzwischen kaum noch zu bändigen ist. Immer mehr selbst ernannte Gourmets liefern sich immer absurdere Bratkämpfe vor der Kamera,“ maulte schon 2008 der Spiegel. Da hatte sich das vornehmlich an Hausfrauen gewandte Wissensvermitteln der beiden Pioniere längst zur Unterhaltung orientiert, bei der das Kochen eher Vorwand war – ausgelöst durch die Koch-Talkshow „alfredissimo!“ von Alfred Biolek (den Gourmetjournalisten wegen seiner Schleichwerbung als Maggi-Nutte empfanden) und die ZDF-Spielshow „Kochduell“. Mittlerweile kennt die Fantasie für Kochshow-Formate keine Grenzen mehr. Küchenchefs helfen, Restaurants aufzumöbeln, telegene Jungköche ermitteln den Top Chef, Amateure treten gegen Spitzenköche oder in einer Art Castingshow mit Blindverkostung gegeneinander an – und die Amateure haben oft mehr Zuschauer als die Profis.

Foto: ZDF

Vor 25 Jahren dämmerte New Nordic als Geschäfts- und Küchenprogramm

Erst Skrei, dann Schinkenkeule, jeweils mit 3 Beilagen für 12 Personen auf einem Herd zubereitet, machte 1997 beim Bocuse d’Or in Lyon von den 22 Köchen aus ebenso vielen Ländern niemand besser als Mathias Dahlgren, von 600 Trainingsstunden gestärkt und einem Stern in seinem Stockholmer Restaurant Bon Lloc überstrahlt. Die mediale Aufmerksamkeit und das kulinarische Interesse, die der Sieg des 28-jährigen, im nordschwedischen Umeå aus- und in Barcelona fortgebildeten Küchenmeisters in Skandinavien auslöste, bewirkte ab 2004 einen weltweit bestaunten neuen Küchenstil: New Nordic Cuisine.

Zunächst mal bedauerte Dahlgren, dass die damals renommierten Restaurants in Skandinavien „andere kulinarische Traditionen und Techniken kopierten“ und nordeuropäische Köche allenfalls als Kraftpakete in Brigaden europäischer Spitzenküchen den Insidern bekannt waren. Seine Vision: „Wir brauchen ein gemeinsames Vokabular und ein gemeinsames Denken, um uns zu vereinen, um die skandinavische Küche auf ein internationales Niveau zu bringen.“ Einen ungleich agileren, ideenreicheren und erfolgsbesessenen Gleichgesinnten hatte der Schwede in dem Dänen Claus Meyer. Dieser sehr bekannte und noch geschäftstüchtigere TV-Koch bekam 2000 den sozialdemokratischen Regierungsauftrag, den lediglich sattmachenden Ruf der dänischen Küche zur Gaumenfreude zu erheben. Er schlug aufgrund seiner Erfahrungen in Frankreich als erstes ein Qualitätssiegel für Produkte à la Label Rouge vor. Bevor daraus was werden konnte, waren die Sozis trotz ihres guten Geschmacks 2001 abgewählt. Der ebenfalls abservierte Meyer ersann und finanzierte ein Proof-of-Concept-Restaurant in Kopenhagen, das sich für nordische Produkte einsetzen sollte: sein 2003 eröffnetes Noma, das im ersten Jahr französische Klassiker mit nordischen Kräutern optimierte – Küchenchef René Redzepi, im El Bulli von Ferran Adrià geprägt, agierte mit religiösem Eifer in Richtung Locavorismus und interpretierte skandinavisch als so wild wie möglich.

Im selben Jahr bereitete er – Dahlgrens Rezeptansatz zum Universalkonzept fortdenkend – sechs Monate lang gemeinsam mit dem Präsidenten der dänischen Gastronomieakademie, Jan Krag Jacobsen – ein mit Köchen diskutiertes „New Nordic Cuisine Manifesto“ vor. Es wurde im November 2004 in Kopenhagen von Dahlgren und Redzepi sowie den Kollegen Eyvind Hellstrøm und Roger Malmin (Norwegen), Fredrik Sigurdsson und Hakan Örvarsson (Island), Gunndur Fossdal und Leif Sørensen (Färöer) Hans Välimäki (Finnland), Michael Björklund (Åland), Rune Collin (Grönland) und Erwin Lauterbach (Dänemark) unterschrieben. „Als nordische Köche finden wir,“ proklamierten die 12 Verschworenen, „dass die Zeit für uns gekommen ist, eine neue nordische Küche zu schaffen, die sich aufgrund ihres guten Geschmacks und besonderen Charakters mit dem Standard der größten Küchen der Welt messen kann“. Und verpflichteten sich zu diesen 10 Geboten:

„Die Reinheit, Frische, Einfachheit und Ethik auszudrücken, die wir mit unserer Region verbinden möchten.

Die Veränderungen der Jahreszeiten in unseren Gerichten widerzuspiegeln.

Unsere Küche auf Produkte zu stützen, deren Eigenschaften in unseren Klimazonen, Landschaften und Gewässern besonders ausgeprägt sind.

Den Anspruch an guten Geschmack mit modernem Wissen über Gesundheit und Wohlbefinden zu verbinden.

Nordische Produkte und die Vielfalt der nordischen Produzenten zu fördern – und ihre zugrunde liegenden Kulturen bekannt zu machen.

Förderung des Tierschutzes und eines gesunden Produktionsprozesses in unseren Meeren, auf unserem Ackerland und in freier Wildbahn.

Entwicklung potenziell neuer Anwendungen für traditionelle nordische Lebensmittelprodukte.

Das Beste der nordischen Küche und kulinarischen Traditionen mit Impulsen aus dem Ausland zu kombinieren.

Lokale Selbstversorgung mit regionalem Austausch hochwertiger Produkte zu verbinden.

Mit Verbrauchervertretern, anderen Kochhandwerkern, Landwirtschaft, Fischerei, Lebensmittel-, Einzel- und Großhandelsindustrie, Forschern, Lehrern, Politikern und Behörden an diesem Projekt zum Nutzen und Vorteil aller in den nordischen Ländern zusammenzuarbeiten.“

Die Medien vermeldeten das neue Konkurrenzprogramm zur französischen oder mediterranen Küche entweder unkritisch begeistert oder erhoben den selbsternannten Wortführer Meyer zu einer Art Idealisten, der durch sein Engagement für die Neue Nordische Küche und deren gesunde Lebensmittel gegen das etablierte kapitalistische Ernährungssystem kämpfte. Der kulinarisch bewanderte Rest der Welt fühlte sich an die 1970er Jahre erinnert, als die Pariser Journalisten Henri Gault und Christian Millau ihre „Nouvelle Cuisine“ verkündeten und die Gastronomin Alice Waters vom Chez Panisse in Berkeley (Kalifornien) die Farm-to-Table-Bewegung und bodenständige Kochtraditionen popularisierte. Zyniker spotteten, New Nordic wolle Skandinavien aus der Lauge des gepökelten Herings als glorioses Küchenwunder auferstehen lassen.

Niemand ahnte 2004, dass dies Manifesto zu Innovationen führen würde wie Redzepis Vintage-Karotte, die zwei Jahre lang im Boden belassen und dann im Ganzen in Ziegenbutter geröstet wurde, Dahlgrens mit Sauerteig panierten Schellfisch auf Wacholderzweigen oder Magnus Nilssons Wurzelgemüse mit Sahnesauce, die mit Essig-fermentiertem Bier verquirlt und mit gesalzenem Kabeljaurogen garniert ist. Und kaum ein Gast dürfte geahnt haben, was er fortan vor sich sehen sollte: Kellergemüse, unreife Früchte und Koniferen, Buttermilch und Molke, Steine, Muscheln und Zweige als Servierteile, Gartenabfälle wie Radieschenblätter, Rübenschwänze und Kapuzinerkresse-Schoten – jeweils wie von Wellen oder Wind auf Teller gewirbelt.

Der Erfolg war nicht aufzuhalten. Denn erstens unterstützten die Regierungen des Nordischen Rates (aus Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden und abhängigen Gebieten) die neue Gastronomie wirtschaftlich und regionale wie lokale Staatsstellen den internationalen Werbeeffekt mit Millionenbeträgen. Zweitens waren globale Trends hilfreich: Interaktion über soziale Medien ebenso wie der Aufstieg von Englisch als gemeinsamer Küchensprache (das Französisch verdrängte) und der neue hohe Stellenwert des Kochens unter den gebildeten Schichten. Und drittens nützten diesem gastronomischen „Nordic“ allgemeine attraktive Assoziationen: das politische Image des demokratischen, liberalen Wohlfahrtsstaates, der skandinavische Markenwert wie beim Design oder das populärkulturelle Angebot von Fernsehserien und Kriminalromanen.

Der Küchenstil und sein Erfolg sind am engsten mit dem Noma und René Redzepi verbunden. Der wiederum und einige seiner Kollegen bevorzugen statt „neue nordische Küche“ schon seit geraumer Zeit das weiterreichende Label „authentische Küche“. Wer Fixierungen wie New Nordic ablehnt, argumentiert meist wie der bei Thomas Keller und Grant Achatz gestählte L.A.-Koch Jordan Kahn: „Köche haben immer versucht, jede verfügbare Zutat in die Finger zu bekommen. Sich auf das zu beschränken, was einen umgibt, widerspricht der Ausbildung, die der Arbeit eine weitere Dimension hinzufügt.“ Für gastronomisch Geschäftstüchtige wie Claus Meyer hingegen, der sich nach seinem Noma-Engagement in Bolivien umtat, etablierte die nordische Bewegung eine weltweit funktionierende Vorgehensweise, uninteressanter Küche neues Leben einzuhauchen.

*Bocuse d’Or-Sieger Dahlgren mit Gratulant; © für das Meyer-Foto: Norden.org

Erholung von den Kreativbolzen

Der 2016 verstorbene Wolfram Siebeck, am besten schreibender Chronist des deutschen Küchenwunders, würdigte 2013 im ZEITmagazin sein letztes Essen „Beim alten Meister“ in Collonges-au-Mont-d’Or. Es las sich wie der vorweggenommene Nachruf auf den 2018 verstorbenen Grand chef. Auszüge:

Paul Bocuse, in diesem Jahr 87 geworden, ist ein Klassiker zu Lebzeiten. Gemessen am Design der heutigen Avantgarde, ist er ein Möbel vom Flohmarkt. Aber es könnte sein, dass er letztlich im Museum der Kochkunst endet – und nicht die Avantgarde. Er kann für sich in Anspruch nehmen, das kulinarische Frankreich authentischer zu repräsentieren als all seine Zeitgenossen: eben weil er sich seit Jahrzehnten nicht verändert hat.

Begonnen hat er sein Leben als Cuisinier mit einer Lehrzeit bei dem legendären Fernand Point. Dessen Restaurant, die Pyramide in Vienne, war der Rammbock, mit dem die ehrwürdige Küche des Auguste Escoffier nach fünf Jahrzehnten vom Thron gestoßen wurde. Was damals so neu war, wirkt angesichts heutiger Küchenmoden nicht sonderlich revolutionär. Ein bisschen weniger Mehl, ein paar Pfund Butter mehr, Fische wurden unter Salz begraben, Rehrücken nicht mehr gespickt. Das war es auch schon. Als zur gleichen Zeit, aber aus einer anderen Ecke Frankreichs, die Nouvelle Cuisine am Horizont erschien, wurde sie ebenso großzügig wie ungerechtfertigt den Köchen um Bocuse zugeschlagen. Vor allem im Ausland, wo Bocuse inzwischen zum größten Koch aller Zeiten ausgerufen wurde, sah man in ihm den Erneuerer der Feinschmeckerküche.

Die Franzosen betrachten die Küche der Region Lyon als Wiege der Grande Cuisine. Und zu dieser Küche bekannte sich Bocuse immer wieder glaubwürdig. Die Mütter von Lyon lobt er bei jeder Gelegenheit als seine Vorbilder. Gemeint ist damit die Mère Brazier, ein Drei-Sterne-Restaurant der fünfziger Jahre, bei dessen Chefin der junge Paul zum Beispiel gelernt hat, wie man ein Huhn „in Halbtrauer“ versetzt (mit schwarzen Trüffeln). Doch diese Frauenküche (Madame Brazier hatte noch ein Restaurant mit zwei Sternen und mindestens ein Dutzend Kolleginnen) ist aus Lyon verschwunden, weil sich die Köchinnen sagten: Schlecht bezahlt werden wir überall, ohne dafür so schwer arbeiten zu müssen.

Deshalb sind ein paar traditionelle und einzigartige Gerichte der Lyonnaiser Küche verschwunden, und deshalb hält Bocuse ebenso zäh wie lustvoll an dieser Küche fest. Diese Sturheit, die meine Kollegen und ich dem Superkoch nicht durchgehen lassen wollten, sieht heute angesichts der hektischen Produktion von immer neuen Moden und immer exaltierteren Kreationen gar nicht mehr so rückständig aus. Denn dass die Hektik der Erneuerungen bei den Spitzenköchen zu L‘art pour l‘art geworden ist, zum ermüdenden Rennen um die größte Originalität beim Erbsenzählen, das ahnen sogar die hartnäckigsten Avantgardisten.

Ob es wirklich ein Verdienst ist, nicht dazuzugehören wie Bocuse, lässt sich am besten an Ort und Stelle erkunden. Der Restaurantdirektor (er heißt Monsieur Pipala) führt uns zu unserem Tisch. Der ist rund, wie sich das für die gehobene Gastronomie gehört. Der Meister gönnt uns zwei Appetitmacher. Als Erstes eine fade Kürbissuppe, wie sie in dieser Minute in tausend Restaurants serviert wird. Dazu gab es ein wunderbares, altmodisches Gebäck, ein Brandteig-Brötchen, wie es kein Pâtissier mehr herstellt in unserer Vollkorn-Epoche. Diesem Gruß aus der Küche folgte ein Klassiker der Haute Cuisine: gebratene Foie gras auf einer Polenta-Unterlage. Sie ist nicht größer als eine Minifrikadelle, perfekt gebraten und wegen ihrer köstlichen Apfelsirupsauce unwiderstehlich.

Ein Glas Süßwein von der Loire als Zugabe beendete das Vorspiel, und wie nach dem Stimmen der Instrumente begann danach der erste Akt der großen Oper. Der bestand wie üblich aus jener Suppe, die Besucher in Scharen aus Übersee lockt, La Soupe VGE. Das sind die Initialen des damaligen Staatspräsidenten Valéry Giscard d’Estaing, der als französisches Staatsoberhaupt in die Geschichte eingehen wird, weil er einen Koch in die Ehrenlegion aufnahm. Und damit die Kochkunst offiziell ehrte. An jenem Tag im Jahr 1975 kochte Bocuse seine initialisierte Suppe persönlich im Élysée-Palast zum ersten Mal. Man muss diesen Akt als den Höhepunkt im Leben des Paul Bocuse ansehen. Seither serviert er die Suppe Tag für Tag in seinem Restaurant und legt den Gästen, die sie bestellen, dazu eine ausführliche Dokumentation auf den Tisch. Ihr Zentrum ist das Foto der illustren Tischgesellschaft, die im Élysée zusammengekommen war, um einen der Ihren so großartig geehrt zu erleben. Und egal, wie viel Eitelkeit dabei im Spiel sein mag – man muss sich die Zeremonie nur im Berliner Schloss Bellevue oder im Kanzleramt vorstellen, um den Abgrund an Savoir-vivre zu erkennen, der uns von unseren französischen Nachbarn trennt. In Paris saßen außer dem Staatspräsidenten nur Spitzenköche am Tisch, also die besten Luxushandwerker des Landes. Keine Banker, keine Autobauer, keine Minister, und man kann sicher sein, dass Giscard d‘Estaing wusste, worüber er sich mit Drei-Sterne-Köchen unterhalten konnte. Welchem deutschen Politiker würde man das zutrauen?

Die Suppe enthält winzig kleine Gemüsepartikel, ebenso kleine Stücke von der Rinderzunge und einer Foie gras sowie dünn geschnittene schwarze Trüffelscheiben. In einer feuerfesten Form, aufgegossen mit einer konzentrierten Rinderbrühe und mit einem Deckel aus rohem Blätterteig verschlossen, wird die 1-Person-Suppenschüssel 18 Minuten bei 220 °C im Ofen erhitzt. Der Gast schlägt den knusprig braunen Deckel ein und hofft auf die ausströmende Duftwolke. Als Nächstes verbrennt er sich das Maul, muss aber feststellen, dass sie wirklich großartig schmeckt, die berühmte Suppe VGE. (Ein gutes Trüffeljahr vorausgesetzt. Die Trüffelernte wird immer schlechter, dank der Herbizide der Bauern und Winzer.)

Als Bocuse an unseren Tisch kam, unterhielten wir uns über die Malaisen des Alters. Man merkte ihm an, dass das Leben ihn mehr mitgenommen hat als mich (wir sind fast gleichaltrig). Seine Köche ließen ihm wenig Zeit zum Plaudern; die Kellner brachten den Zwischengang. Dabei triumphierte wiederum die Klassik. Barbara, meine Gefährtin, wurde mit einem Krebsgratin konfrontiert, wie es in Lyon schon vor dem letzten Krieg serviert wurde: ohne Panzer in einer dicken Sahnesauce, die nach der Stadt Nantua benannt ist. Mein Fischgang war nicht weniger nostalgisch. Da lag ein großer Hechtkloß, ebenfalls in der rosafarbenen Sahnesauce Nantua: regionaler ging‘s nicht; vor einem halben Jahrhundert verkörperten im Burgund Krebsschwänze in einer aus den Schalen der Krebse gezogenen rosa Sahnesauce das Schlemmen auf großbürgerlichem Niveau, wie heute in Berlin die elenden an der Haut gebratenen Zanderfilets. Mein Hechtkloß war faustgroß und comme il fault. Das heißt, er besaß den richtigen Grad von Lockerheit, sodass er nicht zerfiel, wenn man ihn anschnitt, und hatte den spezifischen eleganten Eigengeschmack, den kein anderer Fisch zustande bringt. Ich aß ihn mit Vergnügen und war satt.

Aber ich hatte noch ein Hauptgericht bestellt, nämlich Kalbsbries. Und das wurde mir bald gebracht, weil es bei Bocuse keine langen Wartezeiten zwischen den Gängen gibt. Was es ebenfalls nicht gibt, wie ich mit großer Befriedigung feststellte, waren Designerteller, also keine dreieckigen, ovalen oder länglich-schmalen Teller in Schwarz, Grau oder sonstigen Farben, sondern ein spießiges Rokokomuster. Wo es dreisternemäßig zugehen soll, darf jedoch nicht passieren, was jetzt geschah: Mein Kalbsbries (ris de veau) lag in einer hellrosa Krebssauce vom Stamme Nantua. Also wieder Sahne, und wieder unendlich viele kleine Krebsschwänze. Vor dieser Wiederholung hätte mich der Oberkellner, der die Bestellung aufnahm, warnen müssen.

Barbara hatte Glück. Sie hatte eine Taube bestellt. Es war ein ziemlich großer Vogel, er war einfach am Spieß gebraten und absolut köstlich. Die Vorstellung, was ein Kreativbolzen daraus gemacht hätte, um den Applaus der Fortschrittspartei zu hören, war nicht erheiternd.

Foto: Restaurant Paul Bocuse

Vor 200 Jahren eröffnet: Das legendäre „Pyramide“ in Vienne

Das 1822 als „Au poirier Idéal“ begründete Restaurant wurde von seinem zweiten Besitzer in „La Pyramide“ umbenannt (nach dem einzigen erhalten Bauwerk des 460 m langen Circus aus der Römerzeit) und durch seinen dritten Patron weltbekannt: Fernand Point, der 1933 als erster Koch 3 Sterne erhielt. Seine Küche strebte nicht die höchste Verfeinerung an, sondern den Eigengeschmack der Produkte bestmöglich hervorzubringen. Seine Meisterschaft war das Ergebnis von Akribie und Perfektion.

Point gab sich nicht damit zufrieden, Bresse-Hähnchen zu verwenden, die besten in Frankreich. Er suchte solange, bis er innerhalb der Bresse die allerbesten fand. Er hatte das saftigste Steak, das zarteste Gemüse, den küstenfrischesten Seefisch und mildesten Kaviar, den reifsten Käse und das aromatischste Obst. Und er hatte die beste Butter, wenn er in seinem Streben nach vollendeter, höchst luxuriöser Einfachheit die Sauce „als Krönung des Gerichts“ (und den Saucier „als Solisten im Orchester einer großen Küche“) empfand.

Sein wirksamster Beitrag für die Weiterentwicklung der in traditionellen, schweren Mahlzeiten erstarrten Grande cuisine ohne jeden Angriff auf die „tragenden Fundamente“ und die „Grundlagen des Handwerks“ war seine Begabung, als großartiger Lehrer beim Nachwuchs Begeisterung zu entfachen und ihm seinen Erfahrungsschatz zu vermitteln. Niemand brach wie er mit der Tradition der Köche, die Geheimnisse ihrer Kunst zu hüten, er propagierte den freimütigen Wissensaustausch. So prägte er in Vienne die nächsten Repräsentanten der französischen Kochkunst: Als erster seiner Schüler bekam Raymond Thuilier drei Sterne, ihm folgten Paul Bocuse, der 6 Jahre bei ihm arbeitete, Alain Chapel, die Brüder Troigros, Louis Outhier, François Bise. Sie vollendeten in der späteren Ära der Nouvelle cuisine, was Point initiiert hatte: die Besessenheit vom Naturprodukt – ein Hühnchen sollte den Gästen nach Hühnchen schmecken, nach dem besten, gesündesten und vollkommensten, dem am sorgfältigsten gezüchteten, das im besten Alter geschlachtet wurde, danach 4 bis 5 Tage in den Kühlschrank kam und mit aller Sorgfalt zubereitet war, ohne dabei Eigengeschmack einzubüßen.

Dass Curnonsky, der Begründer der Restaurantkritik, in der Pyramide „den Gipfel der Kochkunst“ abschmecken konnte, war bei Fernand Points Start alles andere als vorhersehbar. Mit 18 begann der Sohns des Bahnhofswirts von Louhans (Bresse) 1915 seine Ausbildung in Hotelküchen, mit 25 holte ihn sein Vater als Küchenchef ins neuerworbene Restaurant in Vienne. Dessen gastronomischer Ruf erstrahlte schnell, blieb aber der einzige Glanz des Hauses. Als Point 1930 seine Frau Marie-Louise (genannt „Mado) heiratete, weigerte sich die Besitzerin eines besseren Lyoner Frisiersalons, zu ihm zu ziehen. Der Ehemann schloss das Restaurant, renovierte gründlich und möblierte ansehnlich, ließ auf dem Nachbargrundstück Terrasse und Garten anlegen – und veränderte seinen Küchenstil, von den Lyonnaiser Traditionsgerichten hin zur eleganten Gourmandise. Mit der wurde seine Pyramide ungebremst zum kulinarischen Pflichthalt auf der immer vielbefahreneren Autoroute Paris-Côte d’Azur, bald saß die große Welt in seinem Restaurant, der Aga Khan und Sascha Guitry, Cocteau und Colette, der Staatspräsident und die Fratellinis, Frankreichs berühmteste Clowns. Ihnen war Point ein eindrucksvoller Gastgeber: 1,92 hoch und 165 Kilo schwer, er trug, seit er nicht mehr selbst kochte, einen bequem weiten Anzug oder Blazer und eine Schmetterlingsbinde aus schwarzer Seide mit Blumenmuster – als ob er gern auffallen wolle. Dabei war er vom Naturell her eher schüchtern und naiv, er las kein Buch (außer Fachlichem), ging nicht ins Theater und machte nie eine Auslandsreise. Aber er erkannte, was wichtig war oder werden sollte, und entwickelte das Selbstbewusstsein dessen, zu dem die Welt kommt.

Wen er auf ein Glas Champagner (meist wurden es mehrere) einlud, der musste es mit Zeigefinger unten und Daumen oben am Fuß halten und durfte es nicht am Stiel anfassen. Und wenn jemand im Restaurant vor dem Käse rauchte, wurde ihm sofort Kaffee gebracht. Protestierte der Gast, sagte Point in aller Liebenswürdigkeit: „Oh, ich dachte, Sie wären schon fertig!“ (Point starb 1955, seine Witwe führte die Pyramide bis 1986 weiter, dreisternewürdig.)

„Die Pyramide ist ein Triumpf der französischen Zivilisation,

so wie Notre-Dame oder das Schloss von Versailles“, schrieb der kulinarisch sehr bewanderte Schriftsteller Joseph Wechsberg 1952 nach seinem ersten Essen im US-Lebensart-Magazin The New Yorker. Aus seinem Text:

Ein Kellner stellte einen elfenbeinfarbenen Teller vor mich hin und ein anderer Kellner servierte mir mein erstes hors-d’œuvre, einen pâté campagne en croûte. Französische Köche verstehen sich gewöhnlich darauf, eine croûte, einen außerordentlich leichten, butterigen Teig zu backen, aber nie zuvor hatte ich eine croûte gegessen, die fast auf der Zunge zerschmolz. Dann wechselte der erste Kellner meinen Teller und das Besteck aus und ein dritter servierte mir eine Scheibe foie gras naturel, die in einen Ring aus crème de foie gras eingebettet war. Das Ritual des Teller- und Besteckwechselns wiederholte sich nach jedem der nun folgenden hors-d’œuvres. Ich bekam nacheinander ein heißes, in einem leichten Pastetenteig gebackenes Würstchen mit einer köstlichen sauce piquante, eine Fasanenpastete, knusprige heiße Käsehörnchen und frischen Spargel mit einer wahrhaft vollendeten sauce hollandaise.

In einem Eiskübel erschien eine Flasche Wein: ein eleganter, luftiger Montrachet. Der Kellner füllte mein Glas halb voll und wirbelte es einmal leicht herum, damit das Bukett sich entfalten konnte. Es war eine meisterhafte Leistung der Servierkunst, und der Wein war vorzüglich. Nach dem letzten der hors-d’œuvres kam Monsieur Point persönlich, um mir mitzuteilen, dass nunmehr die „Ouvertüre“ beendet sei.

„In der Ouvertüre werden lediglich die Themen angedeutet, die später wieder auftauchen“, sagte er. „Ein gutes Essen ist aufgebaut wie eine Symphonie. Es muss an Intensität gewinnen, während die Weine gleichzeitig älter und schwerer werden.“ Darauf ging er zurück in die Küche.

Der nächste Gang bestand aus einer truite au porto. Die, wie mir der Oberkellner versicherte, Monsieur Point selbst zubereitet hatte. Die Bachforelle war unter Zugabe von Essig, Pfeffer, Salz und einem Lorbeerblatt gekocht, dann enthäutet, aufgeschnitten und mit einem Ragout aus Trüffeln, Champignons und feinen Kräutern gefüllt worden. Dazu gab es eine Sauce aus Butter, Sahne und Portwein.

Das Gericht war ein Meisterwerk. Ich war bereits ganz und gar davon überzeugt, dass meine Freunde in Paris recht hatten, wenn sie Fernand Point als den größten Koch unserer Zeit und sein Restaurant als bestes in Frankreich und wohl der ganzen Welt preisen. Der Forelle folgte eine Perlhuhnbrust mit Morcheln in einer Eiersauce; ein reifer Pont-l’Evêque; eine Erdbeereiscreme aus frischen, am selben Tag gepflückten Walderdbeeren und eine Auswahl feinster pâtisserie.

Zu der Perlhuhnbrust hatte Monsieur Point einen reichen, schweren Château Lafite-Rothschild Jahrgang 1924 ausgewählt. Und als ich schließlich meinen Kaffee trank, wurde mir noch ein 1904er Grand Fine Champagne serviert.

Monsieur Point nahm meine Lobsprüche mit der Miene eines großen Künstlers entgegen, der seinen Wert kennt und nichts anderes erwartet hat. „Wir bemühen uns, den höchstmöglichen Grad an Vollkommenheit zu erreichen“, sagte er. „Natürlich weiß ich, dass es so etwas wie Vollendung gar nicht gibt.“

Points unablässiges Streben nach Vollendung offenbarte sich in jedem Stadium seiner Arbeit. Als er nach Jahren des Suchens endlich ein eigenes Rezept für Bachforellenmousse ausgearbeitet hatte – er fügte neben vielen anderen geheimnisvollen Dingen ein wenig Hühnerlebermousse hinzu –, war er mit den Kupfersieben, die seine Lieferanten ihm aus Paris geschickt hatten, nicht zufrieden und ließ sich stattdessen besondere, extrafeine Siebe anfertigen, durch die das zarte Forellenfleisch nicht einmal, sondern mehrere Male gepresst wird.

Er verwendete nur wenige Gewürze und fast überhaupt keinen Knoblauch, da er der Ansicht war, dass kein Geschmack zu deutlich hervortreten soll.

Monsieur Point achtete darauf, dass seine Schöpfungen gebührend gewürdigt wurden. Wenn er ein besonders köstliches Gericht wie zum Beispiel seinen herrlichen gratin de queus d’écrvisses servieren ließ, bat er seine Gäste, nicht zu warten, bis alle Gäste am Tisch bedient waren. Das mag nicht der Etikette entsprechen, aber nach den Regeln von Points höherer gastronomischer Etikette wäre es ein schlimmerer Verstoß, den gratin de queus d’écrvisses kalt werden zu lassen.

Vor 70 Jahren patentiert: Fischstäbchen – ein fabulöser Marketingerfolg

Als das erste Atom-U-Boot auf Kiel gelegt, der Playboy Premiere hatte und das Laufband startete, kam in den USA auch allerlei Essbares in Stäbchenform auf den Markt: aus Huhn, Schinken, Kalb, Auberginen, getrockneten Limabohnen oder aus Fisch. Erfolg hatte nur das Fischstäbchen und das in einer Konsumentenwelt, die allem, was nach Meer schmeckte, seit jeher umso mehr misstraute, je ferner die Küsten lagen. An denen wurde in den Nachkriegsjahren aufgrund des technischen Fortschritts im Bootsbau und in der Fangtechnik immer mehr angelandet und die US-Fischindustrie suchte ihr Petri Heil darin, das Binnenland mit tiefgefrorener Ware in Ziegelgröße zu beliefern. Doch der Fisch, von der US-Regierung im Zweiten Weltkrieg als Proteinersatz für das an der Front gebrauchte Fleisch gefördert, war nicht populär geworden und die Hausfrauen, die sich dann daheim die erwünschte Portionsgröße abhacken sollten, bissen im Supermarkt nicht an – bis die backsteingroßen, unappetitlich aussehenden Fish bricks auf Stäbchenformat reduziert und in Panade gepackt wurden.

Der Erfindung dieser Fischstäbchen rühmen sich mehrere US-Firmen. Gesichert ist nur Zweierlei:

1952 beantragte General Foods ein Patent für das von seiner Tochterfirme Birds Eye entwickelte Verfahren zum „Einfrieren von Fischstücken zu einer relativ großen Einheit, das Unterteilen der Einheit in kleine Einheiten in Verbrauchergröße, das Aufbringen eines Teigs und eines Paniermaterials darauf, das Braten der Einheiten, um sie zumindest teilweise zu garen, und das Verpacken und Einfrieren des besagten Produkts“.

2013 wurde E. Robert („Bob“) Kinney, als er 96-jährig starb, in den Nachrufen dafür gewürdigt, das Fischstäbchen, an dessen Entwicklung er maßgeblich beteiligt gewesen sei, in den USA und insbesondere unter deren Kindern populär gemacht zu haben – sie mussten ja keinen Fisch riechen und entgräten und goutierten ihn in seinem mildesten Geschmack. Kinney war nach seinem Studium, statt Geschichtslehrer zu werden, auf die Idee gekommen, Krabben zu konservieren, die sonst von den Hummerfischern seiner Heimat Maine weggeworfen worden wären, und gründete dazu die North Atlantic Packing. Er wurde dann CEO bei Gorton‘s Seafood, dem Pionier in tiefgefrorener Convenience, und im Lebensmittelkonzern General Mills.

Am 2. Oktober 1953 begann Birds Eye die Markteinführung. Bis Ende des Jahres produzierte es mit Gorton‘s Seafood und 11 weiteren US-Unternehmen 3,4 Millionen Kilogramm Fischstäbchen. Im nächsten Jahr konkurrierten schon 55 Firmen, denn die appetitlich verpackten und vollmundig beworbenen Fish sticks avancierten rasant zur beliebten Schulspeisung und Familienmahlzeit, rasch servierbar und leicht zu kombinieren. Die Sticks wurden als The Fabulous Fish in ozeanfrischer Qualität sowie als moderner Luxus (im Vergleich zum alten Fleisch-Faible) hochgejubelt – das Marketing ließ ein Produkt, für das nie Nachfrage signalisiert worden war, gleichsam zu einem amerikanischen Traditionsgericht aufsteigen.

1955 wurden die sticks von Birds Eye in England, das sich als Urheimat alles Fischigen und damit auch der Stäbchen sieht, als Fish fingers eingeführt, denn diesen Namen fanden die Arbeiterinnen der Fischfabrik in einer Umfrage sympathischer. Der US-Werbeslogan „Keine Gräten, kein Abfall, kein Geruch, keine Aufregung“ kam auch bei den Engländern bestens an. 1956 setzte Australien, 1959 Deutschland die Siegesserie dieser Convenience fort, die hierzulande meistgekauftes Tiefkühlprodukt ist. Sein Inhalt, erst meist Kabeljau, dann Seelachs und heute Pollack (zu Alaska-Seelachs ernannt), versetzt wirklich in keine Konsumenten-Aufregung. Eine Umfrage in England ergab, dass jeder fünfte junge Erwachsene glaubt, dass es sich bei Fischstäbchen tatsächlich um Stäbchen aus Fisch handelt. In das Werbehorn der Fischindustrie könnten auch die Retter des Planeten stoßen: Aus der University of California kam die Nachricht, dass die Alaska-Seelachsware „mit der Klimaauswirkung von Tofu konkurriert“ und nur ein Hundertstel CO₂ wie die gleiche Rindfleischmenge produziert.

Foto: Courtesy General Mills

Sally Schmitt ahnte nicht, dass sie Moden machte: Locavore, farm to table, nur ein Menü

Ab 1978 kochte sie das weinselige Napa Valley auf die kulinarische USA-Karte, wurde als Hobbyköchin zur zukunftsweisenden Gastronomin und rührte den heutigen Ruf der California Cuisine mit an: Sally Schmitt, die letzte Woche mit 90 starb. Ihren Nachruf hätte sie in einen Satz gefasst: „Ich hatte keine Mission und habe nicht versucht, der Welt etwas über einfache, frische, lokale Küche zu beweisen, ich habe nur Essen auf den Tisch gestellt.“ Mit sensationellem Erfolg.

1967 zog die studierte Hauswirtschaftlerin mit fünf Kindern und ihrem Mann Don, ins seinerzeit noch hinterwäldlerische Yountville, wo der Bankkaufmann die Einkaufspassage Vintage 1870 (den heutigen V Marketplace) sanieren und modernisieren sollte. Sie kochte gern und beeindruckte durch Dinnerpartys, war aber nie auf die Idee gekommen, sich beruflich an den Herd zu stellen, denn „damals gab es noch keine Köchinnen. Außerdem sah man auf Köche herab, es gab keinen Starkoch.“ Als sie dem Koch im Vintage Cafe nahebringen wollte, Römer- statt Eisbergsalat anzubieten und die Burger-Patties von Hand zu formen, schmiss der hin – und sie übernahm kurzerhand. Drei Jahre später eröffnete sie ihr erstes Restaurant, das Chutney Kitchen, wie in der Gegend üblich als Tageslokal. Alsbald bildeten sich mittags Warteschlangen vor dem neuen Favoriten der lokalen Winzer und Sally Schmitt traute sich, freitags fürs Dinner zu öffnen.

1974 fanden die Schmitts Gefallen an einem heruntergekommenen, alten Steingebäude mit schiefen Wänden – der ehemaligen Dampfwäscherei von Yountville. In 4 Jahren und mit 30.000 geliehenen Dollars ihrer Eltern verwirklichten sie ihre Idee „eines Orts, an dem unsere Freunde bequem essen können.“ Am Eröffnungsabend ihrer French Laundry gab’s ein heute nicht mal mehr belächeltes Menü: Pasta mit Muschelsauce; Kalbsblanquette mit Spargel, Reis und grünem Salat; Rhabarbermousse (+ Kaffee für 12,50 $). Am Ende des Essens eilte Robert Mondavi in die Küche, küsste die Köchin auf beide Wangen und fragte: „Wie haben Sie gelernt, Muschelspaghetti auf die richtige Art und Weise zuzubereiten?“ Die perplexe Sally Schmitt: „Ich dachte nur ‚Oh mein Gott!‘ ich habe einen guten Start hingelegt.“ Andere Gäste bestaunten, dass jeder Tisch abends nur einmal belegt, ein festes Menü serviert, 15 % für den Service aufgeschlagen und nur Weine aus Napa Valley kredenzt wurden, dass Rauchen untersagt war und keine Salzstreuer auf den Tischen standen und dass die Gäste ermuntert wurden, durch den (Kräuter-)Garten zu schlendern.

Kulinarisch interessierte Kalifornier nahmen überdies wahr, dass die Chefin nur saisonale Zutaten aus der Region verwendete, direkt beim Erzeuger einkaufte und am Herd die Low-Tech hochhielt. Ab 1980 fuhren Gäste aus dem knappe 100 km entfernten San Francisco zum Abendessen vor. Nicht angelockt von damals noch unbekannten Hypes wie Locavore oder Farm-to-table, sondern von Sallys „Neigung zur französischen Landküche, zu geschmortem Fleisch, viel Gemüse, hausgemachten Desserts“. Dafür musste man Wochen im voraus reservieren.

Als die Schmitts 1992 ans Aufhören – als Küchenchefin bzw. als Gastgeber, Sommelier, Bürgermeister – und einen geruhsamen Lebensabend auf ihrer dafür erworbenen Apple Farm (37 ha im Norden Kaliforniens) dachten, bewarb sich als Käufer der French Laundry auch der damals 35-jährige, in New York und Los Angeles als Küchenchef angenehm aufgefallene Thomas Keller. Man war sich in einer knappen Viertelstunde einig – so einig, dass die Schmitts dem Bewerber anderthalb Jahre Zeit ließen, das Geld für den Kauf und seine hochfahrenden Pläne aufzutreiben. Keller konnte sie realisieren: Das Restaurant wurde weltbekannt und eine Goldgrube, sowohl durch die Küche als auch durch die Eigenart, die Reservationen der Gäste für die mehrmals belegten Tische im 20-Minuten-Abstand zu takten und unpünktliches Erscheinen rigoros zu sanktionieren.

Keller war immer ein dankbarer Nachfolger. Am 70. von Don Schmitt lud er zu einem 23-Gänge-Menü, für Sallys memoirenhaftes Kochbuch Six California Kitchens: A Collection of Recipes, Stories, and Cooking Lessons From a Pioneer of California Cuisine (das am 5. April erscheint) schrieb er ein berührendes Vorwort. Für ihn sind „Don und Sally sehr wichtige Menschen – nicht nur in meinem Leben, sondern auch in der kulinarischen Revolution in Amerika“. Sally bewunderte stets, was Keller aus der French Laundry gemacht hat, fand seine Küche aber im Familienkreis „uptown“.

Ihr kulinarisches Erbe könnte Enkel Perry Hoffman, 37, antreten, der mit 5 Jahren in ihre Küche durfte und 2010 als jüngster amerikanischer Koch einen Stern im Étoile der (Moët-) Domaine Chandon in Yountville erkochte.

Foto: Courtesy of the Schmitt family

Vor 25 Jahren konzipiert: die erste deutsche Sushi-Bar

Aus der Londoner City zurück kopierte die Bankmanagerin Andrea Witzler am Main, was ihr an der Themse so gut gefallen hatte: eine Sushi-Bar der Kaiten-Art, in der vor den Gästen an der Theke angerichtete Teller in der Endlosschleife animierend vorüberfahren. Ein Jahr später, 1997 bescherte sie Mainhattan den Sushi-Circle. 1999 folgte ihr in Hamburg der Außenhandelskaufmann Bodo von Laffert nach einem Japan-Intermezzo mit der Sushi Factory am Gänsemarkt. Japanische Küche gab es schon vorher in Deutschland, seit 1977 im Kikaku als ältestem Düsseldorfer Japaner und seit 1982 im Matsumi als langjährigstem Hamburger Japaner; noch früher interpretierte der Waffenschmied im thüringischen Suhl die Küche Nippons, jedoch nur originell statt originär.

Den hinreichend bekannten Erfolg des Sushi kann man sich wie Hamburg Tourismus schlicht damit erklären, dass es „eine Alternative zum Fischbrötchen“ ist, immerhin eine „kulinarische“, oder wie von Laffert erkennen: „Sushi kombiniert Eigenschaften, bei denen man normalerweise Kompromisse macht: gesund, lecker und schnell.“ Das wurde zunächst auch außerhalb Japans, wo Sushi noch 1940 in manchen Gegenden unbekannt war, nur zögerlich gewürdigt: 1966 eröffnete in Los Angeles die erste Sushi-Bar der USA. Dieses Kawafuku in Little Tokyo musste den nötigen frischen Fisch teuer und Aufsehen erregend einfliegen lassen – und löste keinerlei Japanwelle aus.

Erst 1980, als laut New York Times nur wenige Amerikaner bei Toro oder Omakase nicht Bahnhof verstanden, begründete ein 1972 aus Japan eingereister Koreaner das Sushi-Business der Neuen Welt: der studierte Elektrotechniker, passionierte Hochseeangler und Begründer der Heilig-Geist-Gesellschaft zur Vereinigung des Weltchristentums (vulgo Moon-Sekte) San Myung Mun, der seinen Namen zu Sun Myung Moon amerikanisierte. Er hatte 1954, nachdem ihm Jesus erschienen sei, seinen Mix aus Christentum, Buddhismus, Konfuzianismus, Schamanismus plus Sexualmagie begründet und brachte es in seinem Bemühen um den Himmel auf Erden mittels der Opfergaben seiner Moonies und deren Investition in Geschäfte mit Autos, Ginseng, Waffen und Werkzeugmaschinen zu Dollar-Milliarden auf den Sektenkonten.

Am 16. April 1980 hielt er im Grand Ballroom des zum Sektenhauptquartier umgewidmeten 2000-Zimmer-Hotels New Yorker vor 200 geladenen, mehrheitlich japanischen Jüngern eine flammende Rede, in der er sich zum „künftigen Lebensmittel-Messias“ ausrief, der „die Ernährungsprobleme der Welt löst“ (und dabei seine Kirche finanziert sowie die kriselnde US-Fischereiindustrie rettet). Dafür präsentierte er ein durchdachtes Konzept vom Bootsbau über den Fischfang und dessen marktgerechter Verarbeitung bis zum Vertriebsnetz – und beschwor die jungen Leute, mit heiligem Eifer „Pionier des Fischgeschäfts zu sein“. Jeder bekam einen 100-$-Schein als Startkapital und einen der 50 US-Bundesstaaten zugeteilt. Am erfolgreichsten wurde der damals 30-jährige Takeshi Yashiro, jüngster Sohn des anglikanischen Bischofs von Kobe und ewiger Student, der nach Boston musste, dort mit Mitstreitern eine möbellose Wohnung mietete und tagsüber jenen amerikanischen Traum vom Erfolg, den er nachts auf dem kahlen Boden hatte, so verwirklichte, dass er bald nach Chicago befördert wurde und es bis zum Chef der fischigen True World Foods des Moon-Imperiums brachte. 2006 meldete die Chicago Tribune, dass „Moon und seine Anhänger eines der angesagtesten Genussmittel Amerikas dominieren: Sushi“. Und der Messias freute sich, „dass Amerikaner, die einst dachten, Japaner seien genau wie Tiere, die rohen Fisch essen, jetzt in teuren Sushi-Restaurants viel Geld für rohen Fisch bezahlen“.

Mittlerweile besitzt True World Niederlassungen in 17 Ländern (von Japan bis Spanien, Korea bis Kanada), beliefert Dreiviertel der besseren US-Sushi-Bars u.a. mit 40 Lachsprodukten, 5 Arten japanischer Dorade und von der Aalsauce über Messer bis zu Zitrusexoten mit allem, was ein Sushi-Meister braucht. Die Lagerhalle der größten der 22 US-Filialen, am Flughafen Newark bei New York, misst fast eineinhalb Fußballfelder; denn seit 1995 gehören auch die Supermärkte zur Sushi-Gemeinde.

Den Erfolg bewirkten nicht nur der ursprüngliche missionarische Eifer, den Hunger auf Erden beenden und bis dahin Geld zu verdienen zu müssen, sondern auch weltliche Faktoren. Die stets verlässliche Qualität für den roh servierten Fisch ebenso wie die Fähigkeit der Moontruppe, auf Japanisch, Chinesisch oder Koreanisch mit Lieferanten und ethnisch orientierten Gastronomen zu verhandeln. Und den Konsumenten machten viele Influencer die Sushis schmackhaft: Die New York Times durch Würdigung des „betörenden Fischs“ und der „sachkundigen Sushi-Meister“, der Lobgesang von Rapper Big Daddy Kane „Ich bin echt wie Gucci, roh wie Sushi“ und die Lobsprüche von Bill Clinton in der Öffentlichkeit oder von Homer Simpsons im TV. Und so konnte die Moon-Tochter In Jin ihrem (2012 verstorbenen, 16fachen) Vater nachrufen: „Als er True World Foods initiierte, wusste niemand, was Sushi sind oder warum und wie man rohen Fisch isst. Er hat die Welt dazu gebracht, Sushi zu lieben.“ Und die verinnerlicht sein Werk…

Foto: Courtesy H.S.A.-U.W.C.

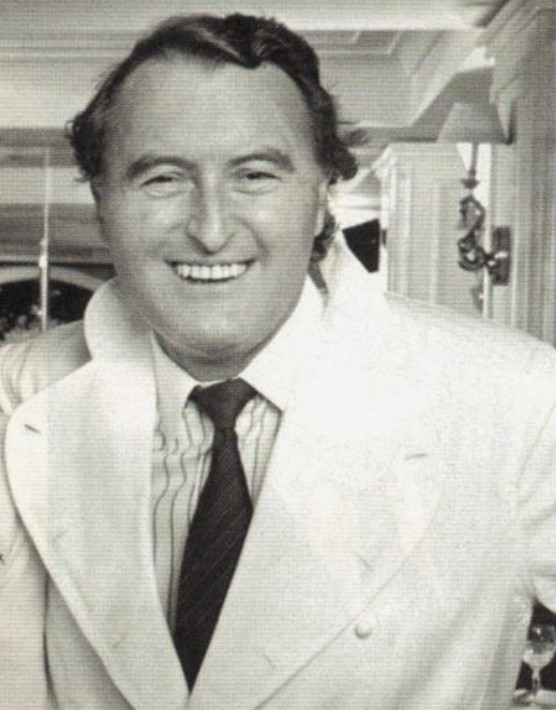

Als er den dritten Stern bekam, sagte er nur ein Wort: Scheiße

Seine illustren Inspirationen schrieb er mit Hand schräg auf die gedruckte Karte: ob Cassolette von Jakobsmuschel und Belon-Austern oder Salatschönheiten der Saison. Das Gedruckte auf seiner Karte – stets ca. drei Dutzend Gerichte und drei daraus komponierte Menüs – bot einfach Erscheinendes, bewährt-beliebt, das er durch ästhetisches Anrichten zu Tellergemälden und durch handwerkliche Perfektion zu Geschmacksgrößen erhob, ob Steinbutt in Champagner, Lamm in altem Port oder Rehnüsschen in Rotwein. Er ließ klassische Gerichte wie nouvelle Cuisine aussehen. Letzten Mittwoch trug ihn seine Familie in Cannes zu Grabe.

Der Müllerssohn wollte schon 1939 mit 9 Jahren Koch werden, lernte und arbeitete im nahen Belfort bei einem Grand chef, der mal den russischen Zaren und englischen König bekocht hatte, kam mit 22 in die Küche des großen Fernand Point und holte sich dort Seite an Seite mit Paul Bocuse und Jean Troisgros den altmeisterlichen Feinstschliff. Er bereitete gemeinsam mit Bocuse den ersten Fisch (einen Wildlachs) in der Teigkruste zu, den Point für den Aga Khan ersonnen hatte, und verinnerlichte als junger Commis, stets den Eigengeschmack der Produkte zu achten und ihn zur höchsten Entfaltung zu bringen: durch den richtigen Schnitt, damit der Saft nicht hinausläuft, die günstigste Temperatur, die Detailversessenheit.

Als er für 14 Tage zur Aushilfe während des Filmfestivals nach Cannes ins Hotel Carlton abkommandiert war, traf er alte Freunde aus dem heimatlichen Belfort, die im nachbarlichen Hafenstädtchen La Napoule ihr Ferienhaus zur Pension ausbauen wollten und einen Patron suchten. Outhier übernahm 1954 mit seiner Frau, die eine Hotelfachschule absolviert hatte, und stellte für ihr „Oasis“ ein Hausmädchen und einen Küchenjungen ein. Den gewöhnlich drei Wochen bleibenden Feriengästen bot er mittags und abends stets ein anderes fünfgängiges Menü. 1956 kaufte er das Anwesen und ließ auch andere Gäste, die von Outhiers Küche gehört hatten, einkehren, 1963 kam der erste Michelin-Stern, obwohl das Besteck aus Stahl und das Geschirr aus grobem Steingut war. Um sich würdig zu erweisen, verschuldeten sich die Outhiers und investierten – was sie 1965 nach dem zweiten Stern wiederholten; sie gaben die Pension auf. Als er 1970 vom dritten erfuhr, sagte er nur ein Wort: „Scheiße.“ Denn er sah sich wieder zur Kasse gebeten, für einen besseren Weinkeller und standesgemäßere Ausstattung. Outhier war der erste Drei-Sterne-Koch unter 40 (wenn auch nur sehr knapp) und der erste ohne familiäre Kochtradition, außerdem war er schlank, schüchtern, von nervösem Temperament und Raucher.

Aufgrund seiner finanziellen Schwäche und handwerklichen Stärke machte er sich während Freizeit und Ferien emsig an Ausbau, Verbesserung und Verschönerung des vornehm und elegant werdenden Oasis. Als es ihm besser ging, gönnte er sich mit Paul Bocuse und Paul Haeberlin eine Weltreise – hatte aber zuvor seine Küche arbeitsgerecht durchdacht und aufgerüstet. Der fast immer lächelnde Workaholic, der unter der Kochjacke stets Hemd und Krawatte trug, gestaltete die Arbeitsweise seiner Brigade so heiter und harmonisch, dass sich im Sommer vor der offenen Küchentür Gästetrauben bildeten und staunend zuschauten, wie der Loup en croûte zubereitet und auf zur Gondel gefalteten Servietten drapiert wurde, wie Gänseleber zur naturgetreuen Pfirsichnachbildung mit Trüffelkern oder zum Igel mit Trüffelaugen und Mandelstacheln wurde, wie sich Mairüben zur Rosenblüte oder pochierter Lachs mit dünnem Röstbrot zum Doppelsandwich auf Kerbelsauce verwandelten und wie die Caravane de Desserts loszog.

Bis zum dritten Stern war der Name Outhier nicht geläufig, nur das Restaurant bekannt. Danach lernte er auch die Vermarktung und betrieb oder beriet Restaurants in Bangkok und Boston, London und Lissabon, Osaka und Singapur. Daheim und in der Welt halfen ihm Köche wie Guy Savoy, Jean-Marie Meulien, Jean-Georges Vongerichten, Otto Koch, Jacques Chibois, die sich nach Napoule einen Namen machten.

Auch weltbekannt geworden blieb Outhier bescheiden und hatte am Ende seiner Karriere lediglich einen (noch heute stimmigen) Rat für den Nachwuchs: „Ich habe es ohne Publicity geschafft, durch harte Arbeit und durch Mundpropaganda… Die Publicity hat einen schlechten Einfluss auf die Jugend. Sie bekommt den Eindruck, Werbung allein sei schon ausreichend für den Erfolg. Außerdem haben die jungen Leute auch keine Ahnung, wie unberechenbar die Presse ist. Die Mode ändert sich schnell, und die Presse wartet nur darauf, jemanden zu Fall zu bringen.“ Dem entging er auch deswegen, weil er sein Oasis 1988 mit drei Sternen und 19,5 Punkten schloss und sich anschließend als lesender, reisender und neugierig bleibender Privatier nirgendwo wichtig machte.

Foto: L‘Oasis

Vollgas als Lebenselixier

Wer dem bekanntesten und meistbeneideten deutschen Koch in die Suppe spucken möchte, erklärt sich und seinen Lesern dessen ausgebliebene Corona-Hilfsgelder mit einem Ermittlungsverfahren des Münchner Finanzamts gegen Alfons Schuhbeck – zu dem an einem Junimorgen 2019 die Fahnder in 20 Wagen vor seinen Geschäftsräumen vorfuhren und bislang nur ihre Abgase boten. Wer den längst vom Koch zur Marke gewordenen Gastronomen kennt, glaubt ihm, dass die Hilfsgelder nicht flossen, weil sein Imperium durch eine Holding geführt wird – und sowas kommt im staatlichen Hilfsprogramm für Gaststätten und Restaurants nicht vor.

Dass Schuhbeck es mal schaffen würde, vom Staat einen Betrag mit sechs Nullen auf seinem Konto zu erwarten, wurde nicht jedem Leser klar, als ihn 1991 als erstes bundesweit bekanntes Medium der Playboy porträtierte: „Der Star-Koch, der überall Dampf macht, in allen Töpfen rührt und mit Freude Nachschlag serviert.“ Danach blieb kaum etwas Schmeichelhaftes ungedruckt. Bild: „Er gehört zu München wie der FC Bayern und das Oktoberfest.“ Frankfurter Allgemeine: „Alfons Schuhbeck ist nicht nur der bekannteste deutsche Fernsehkoch, sondern Inbegriff und Idealbild dieser ganz besonderen Profession. Seit Jahrzehnten sendet er auf allen Kanälen, macht Generationen von Zuschauern vor allem die Welt der Gewürze und die Küche seiner bayerischen Heimat schmackhaft, fehlt bei kaum einem Showkochen und ist mit seinem rustikalen Charme, seinem lakonisch bärbeißigen Witz und seinem enzyklopädischen Wissen oft der Mittelpunkt der Veranstaltung – ein geborener Entertainer, dem es aber im Gegensatz zu vielen seiner Bildschirmkollegen nie um bloße Unterhaltung geht, weil ihm die gute Küche eine Herzens- und Missionsangelegenheit ist.“ Süddeutsche Zeitung: „Alfons Schuhbeck ist längst ein Gesamtkunstwerk.“

Das begann als Hausmannskost. Blut- und Leberwurst auf Apfel-Sauerkraut ist das erste Gericht, das Alfons Schuhbeck am 15. Juni 1980 an seinem ersten Arbeitstag als Küchenchef zubereitet. Das mit Apfelstücken aromatisierte Kraut gefällt ihm, die Würste findet er derb statt deftig, zu fettig und zu groß. Sie sind nicht hausgemacht, sondern von einem Großmetzger geliefert. Als er den Teller anrichtet, ist ihm bereits klar, wie er die Wurst und das Kraut g’schmackiger hinbekommt. Die Hausmannskost soll eine Delikatesse werden.

Der ehrgeizige Schuhbeck steht am Herd des „Kurhauses“ im oberbayerischen Waging am See. Den Ort, 30 km von Salzburg und 100 von München entfernt, kennt kaum jemand. Den Koch kennen noch weniger. Doch er hat das Rüstzeug für eine glänzende Zukunft.

Mit 17 Jahren, als er noch Alfons Karg heißt, als gelernter Fernmeldetechniker bei seinen Eltern in Haslach bei Traunstein lebt und nach Feierabend in der Hobby-Band „Die Scalas“ Gitarre spielt, lernt er Sebastian Schuhbeck kennen, den Inhaber des Waginger „Kurhauses“. Die Amateurmusiker dürfen in dessen Saal zum Tanz aufspielen, weil eine Profi-Band ganz kurzfristig ausfällt – ein Auftritt vor dem Riesenpublikum von 800 Leuten. In der Pause schicken die Scalas ihren Gitarristen, der schon damals nicht maulfaul war, zu Schuhbeck, um die Gage abzuholen. Der Blondschopf nimmt all seinen Mut zusammen und fragt: Herr Schuhbeck, können Sie uns nicht öfter engagieren? Ich brauche nämlich Kohle, weil ich einen Haufen Schulden habe. Ich muss über 5000 Mark für eine Musikanlage abzahlen. Schuhbeck schimpfte: Bist du verrückt, wie kannst du nur so viele Schulden machen. Ruf mich morgen an.